「相続人の第一順位は、具体的に誰のこと?」

「被相続人の子は、どんな時でも第一順位の相続人?」

「被相続人の子が、既に亡くなっている場合どうなる?」

「被相続人の孫やひ孫も、第一順位の相続人になる?」

「第一順位の相続人であることを証明するには?」

第一順位の相続人についてのこれらの疑問の答えが、

正確にはわからないという方も多いのではないでしょうか?

もし、第一順位の相続人が誰なのかを間違えてしまうと、

相続手続きができないなど、あとで困ることになります。

そこでこの記事では、第一順位の相続人について、

相続人の調査確定業務を行っている行政書士が、

くわしく解説いたします。

この記事をすべて閲覧することで、

第一順位の相続人は誰なのかが、正確にわかります。

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも観て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

第一順位の相続人は誰ですか?

第一順位の相続人は、民法第887条1項で、

被相続人の子と定められています。

民法第八百八十七条

被相続人の子は、相続人となる。

引用元: e-Gov法令検索.「民法」. (参照 2025-5-31)

では、被相続人の子とは具体的に誰のことなのかと言えば、

被相続人の実子、養子、胎児のことです。

さらに、被相続人の子がすでに死亡している場合や、

相続欠格や廃除によって相続権を失い、その孫がいる場合は、

孫が子の代わりに相続すると、民法第887条2項で定めています。

民法第八百八十七条

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

引用元: e-Gov法令検索.「民法」. (参照 2025-5-31)

このように、被相続人の子の代わりに相続人となる孫のことを、

代襲者(だいしゅうしゃ)又は代襲相続人といい、

代わりに相続することを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

また、民法第887条3項では、代襲者がすでに亡くなっていたり、

相続欠格又は廃除によって相続権を失い、そのひ孫がいる場合、

ひ孫が孫の代わりに相続するといった内容を定めています。

つまり、第一順位の相続人は、具体的に誰なのかと言えば、

次の4つのいずれかに該当する人ということです。

- 被相続人の実子

- 被相続人の養子

- 被相続人の胎児

- 被相続人の子の代襲者(孫やひ孫など直系卑属)

それでは、第一順位の相続人が具体的に誰なのかわかるように、

専門用語の意味も含めて、1つ1つご説明していきます。

被相続人の実子

被相続人の実子は、第一順位の相続人になりますが、

実子には、嫡出子(ちゃくしゅつし)と、

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)がいます。

まず、嫡出子(ちゃくしゅつし)というのは、下図1のように、

法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子のことで、

第一順位の相続人になります。

次に、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)は、下図2のように、

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことで、

嫡出子と同等に、第一順位の相続人となります。

つまり、被相続人の子が、嫡出子でも、非嫡出子でも、

被相続人の子であることに違いはないので、

どちらも第一順位の相続人になるということです。

ただし、非嫡出子は、婚姻してない男女の間の子供になるため、

母親の相続については、当然第一順位の相続人になりますが、

父親の相続については、認知された子でないと相続人になれません。

認知というのは、この人は自分の子であると認める事で、

被相続人が生前に認知していれば、

認知していることが、被相続人の戸籍に記載されています。

なお、生前に認知していなくても、遺言による認知でもかまいません。

また、被相続人の嫡出子または非嫡出子であれば、

未成年者であっても、年齢に関係なく、第一順位の相続人になります。

被相続人の養子

養子には、普通養子と特別養子があり、

戸籍上、養子縁組をしていれば、

養子は実子と同様に、第一順位の相続人になります。

被相続人の養子が、第一順位の相続人になる根拠は、

民法第809条で、「養子は、縁組の日から、

養親の嫡出子の身分を取得する」と定めているからです。

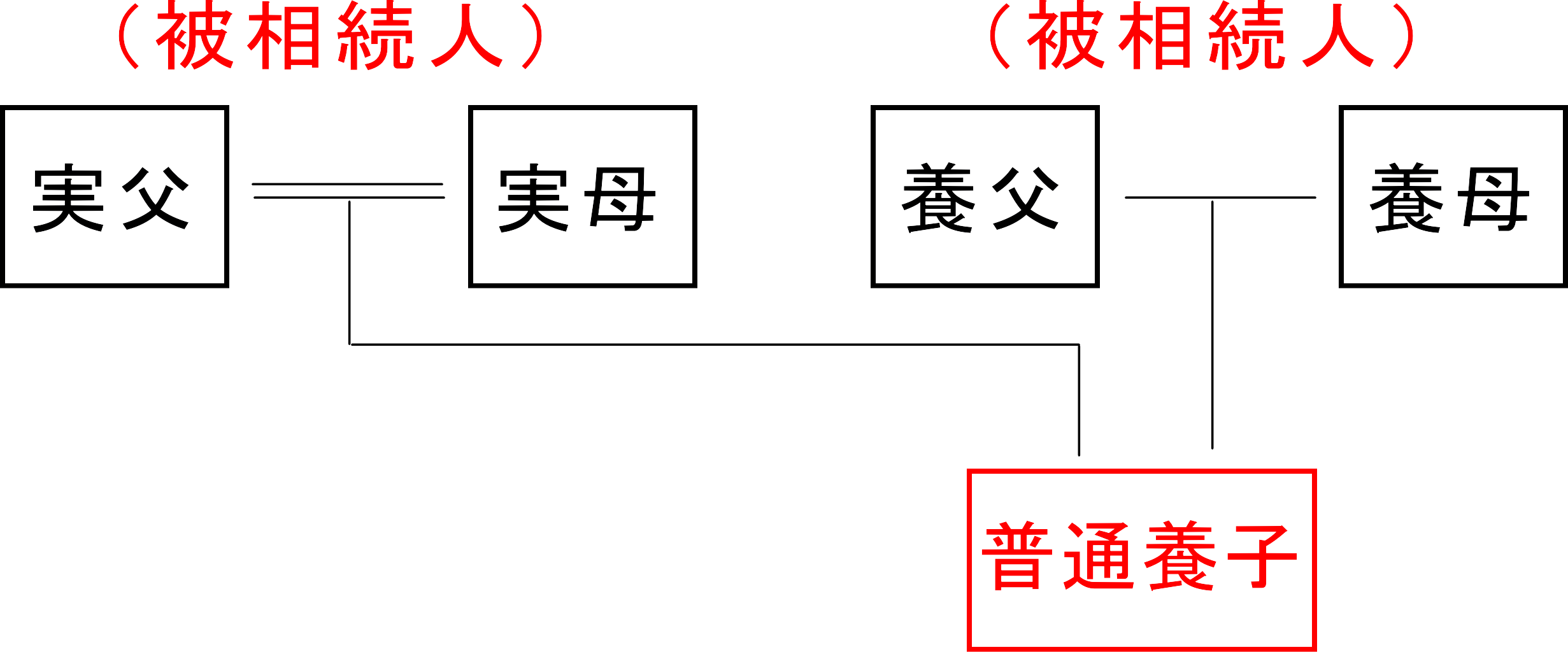

ただ、普通養子と特別養子で相続関係に少し違いがあり、

普通養子の場合は、下図3のように、

実父母と養父母の両方の相続で、第一順位の相続人になります。

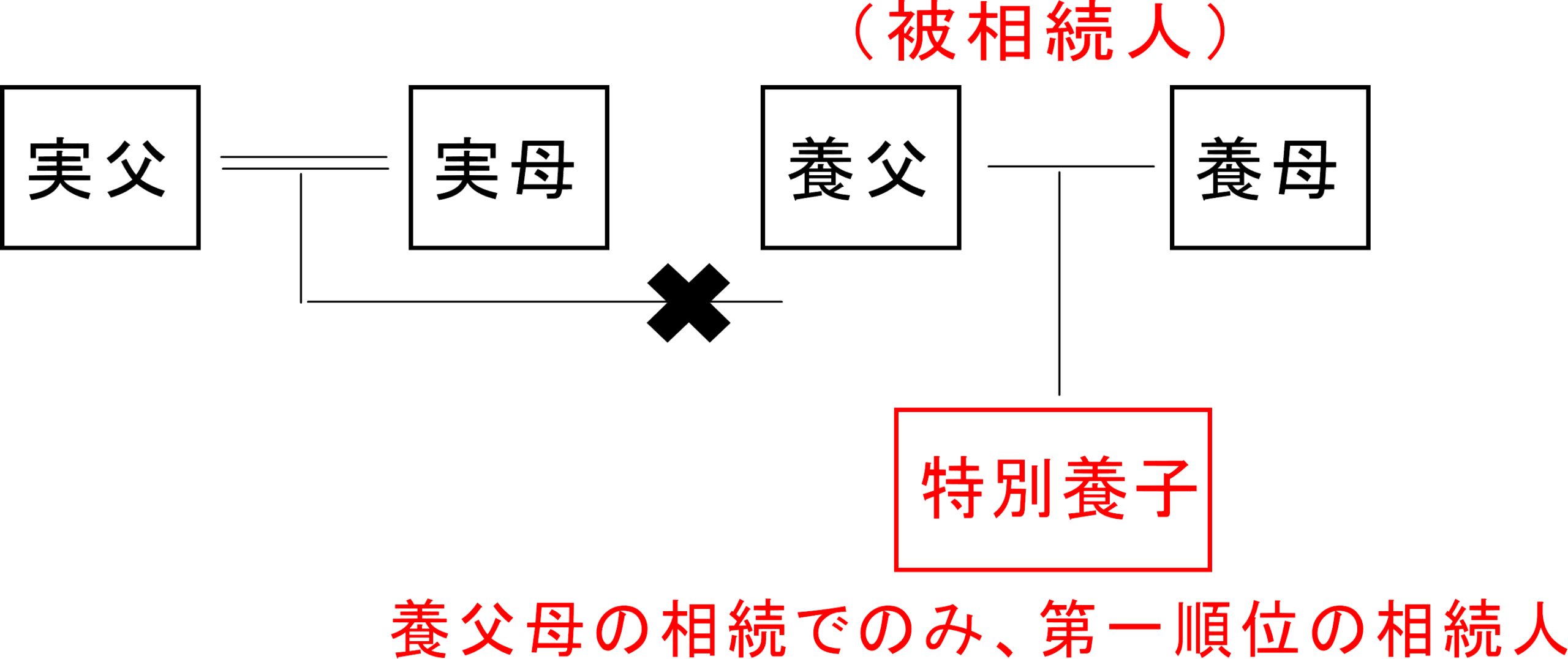

しかし、特別養子の場合は、下図4のように、

養父母の相続で、第一順位の相続人になりますが、

実父母の相続では、相続人にはなれないという違いがあるのです。

なお、被相続人の養子の正確な有無については、

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を役所で取得して、

戸籍に記載されている内容を確認するとわかります。

もし、戸籍上、被相続人の養子であれば、未成年者であっても、

年齢に関係なく、第一順位の相続人になります。

被相続人の胎児

胎児は、まだ生まれていないお腹の中にいる子のことで、

死産にならなければ、第一順位の相続人になります。

胎児は、まだ人ではなく、生まれて初めて人となりますが、

民法886条で「胎児は、相続では既に生まれたものとみなし、

胎児が死体で生まれた時は、この規定は適用しない」とされています。

そのため、被相続人の胎児がいる場合、

胎児が生まれてみないことには、

相続人が誰になるのかが確定できないのです。

また、妻ではない女性のお腹に、被相続人の胎児がいた場合は、

婚姻していないため、被相続人の遺言書による認知か、

訴訟による認知が必要になります。

もし、被相続人の胎児と認められれば、

他に子がいてもいなくても、たとえ愛人の子であっても、

死産でない限り、胎児は第一順位の相続人になるのです。

被相続人の子の代襲者(孫やひ孫など直系卑属)

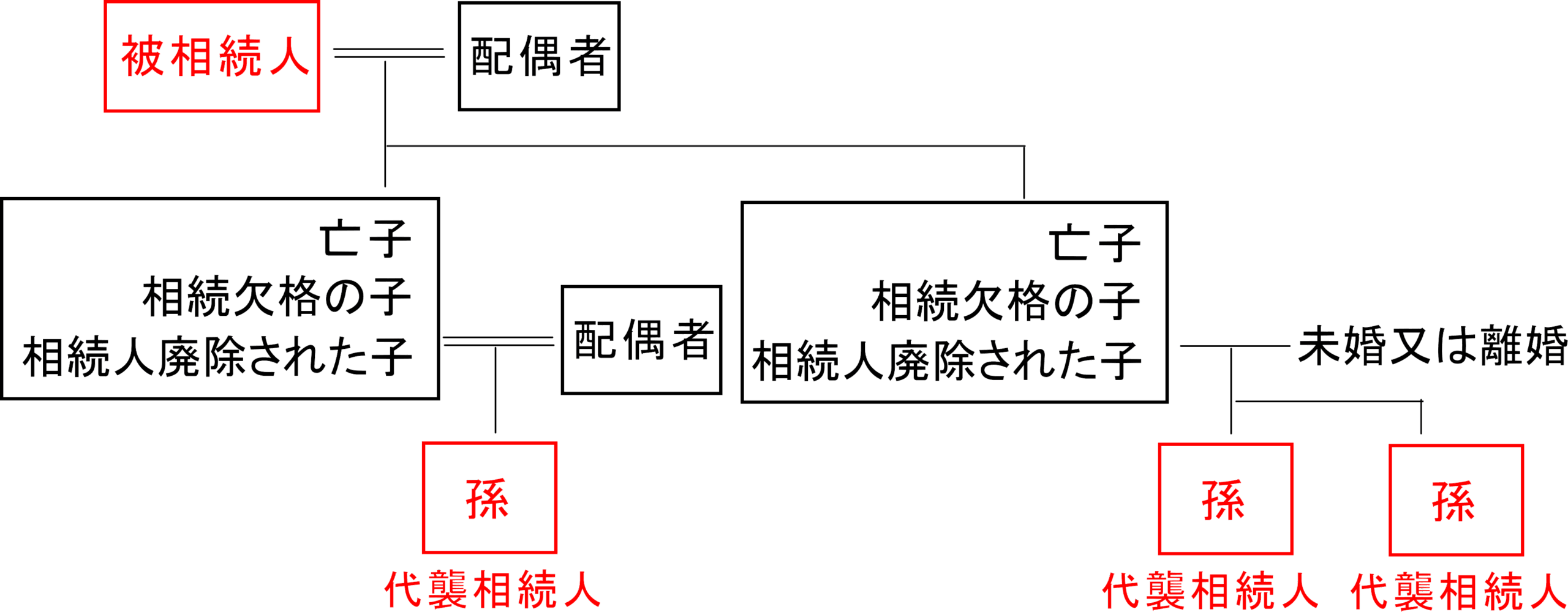

被相続人の子が既に亡くなっている場合や、

相続欠格又は相続人廃除により相続権を失った場合、

被相続人のその子は相続人になれません。

その場合、その子に、被相続人の孫にあたる子がいれば、

下図5のように、孫が代襲者(代襲相続人)になります。

これを代襲相続といい、代わりに相続する人のことを、

代襲者又は代襲相続人といいます。

なお、子など直系卑属は無限に代襲相続が認められていますが、

直系卑属でない人には、代襲相続は認められていません。

また、下図6のように、被相続人に子や孫が数人いて、

子が未婚の場合や離婚していても、

代襲相続の場合、それぞれの孫は同等に代襲相続人になります。

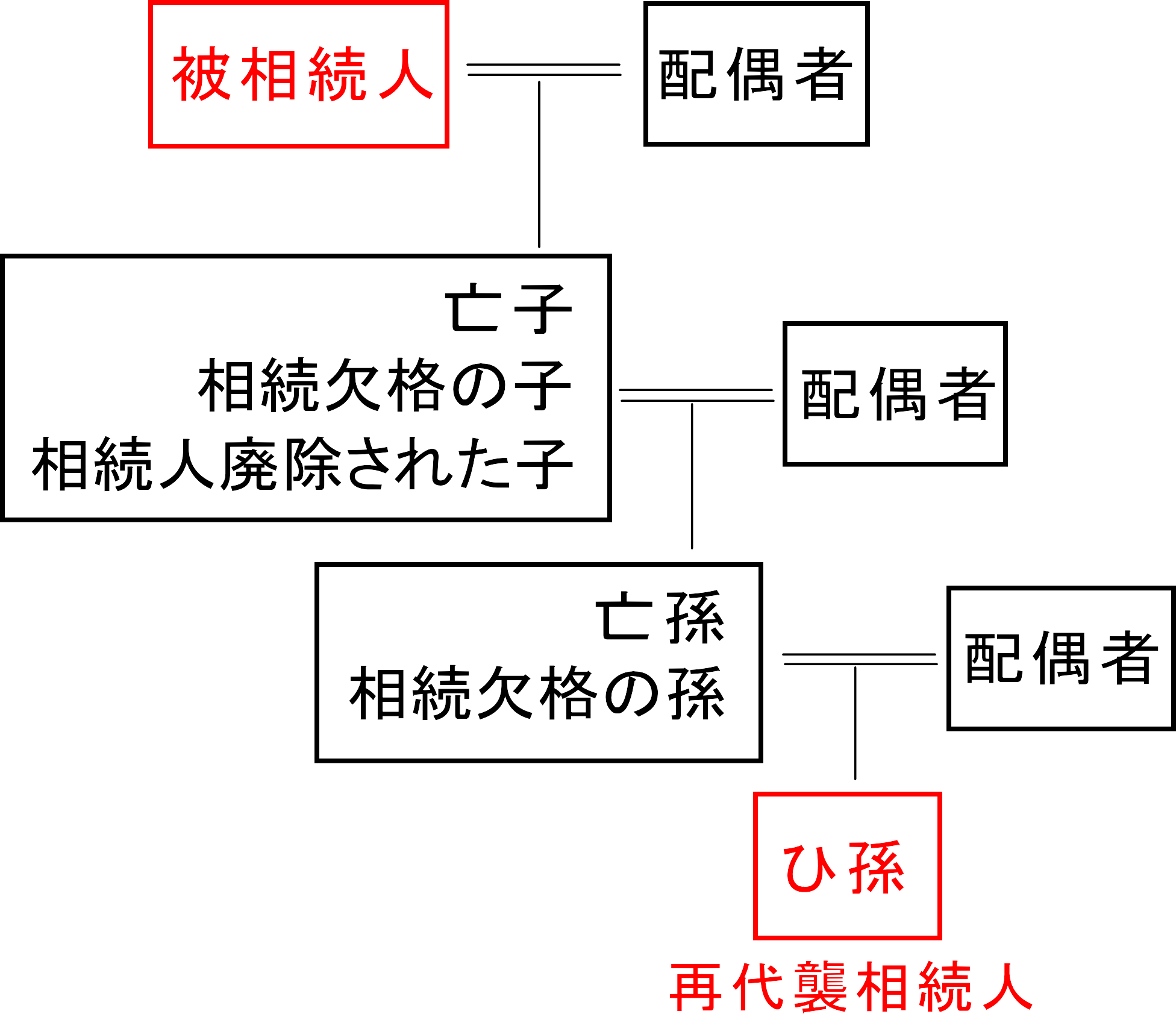

もし、下図7のように、被相続人の孫もすでに亡くなっていて、

その孫に、被相続人のひ孫にあたる子がいる場合は、

ひ孫が再代襲相続人になるのです。

これを、再代襲相続といいます。

このように、子、孫、ひ孫など、直系卑属については、

無限に代襲相続が認められているのです。

なお、第一順位の相続人については、

「民法887条(子及びその代襲者等の相続権)」で明記されています。

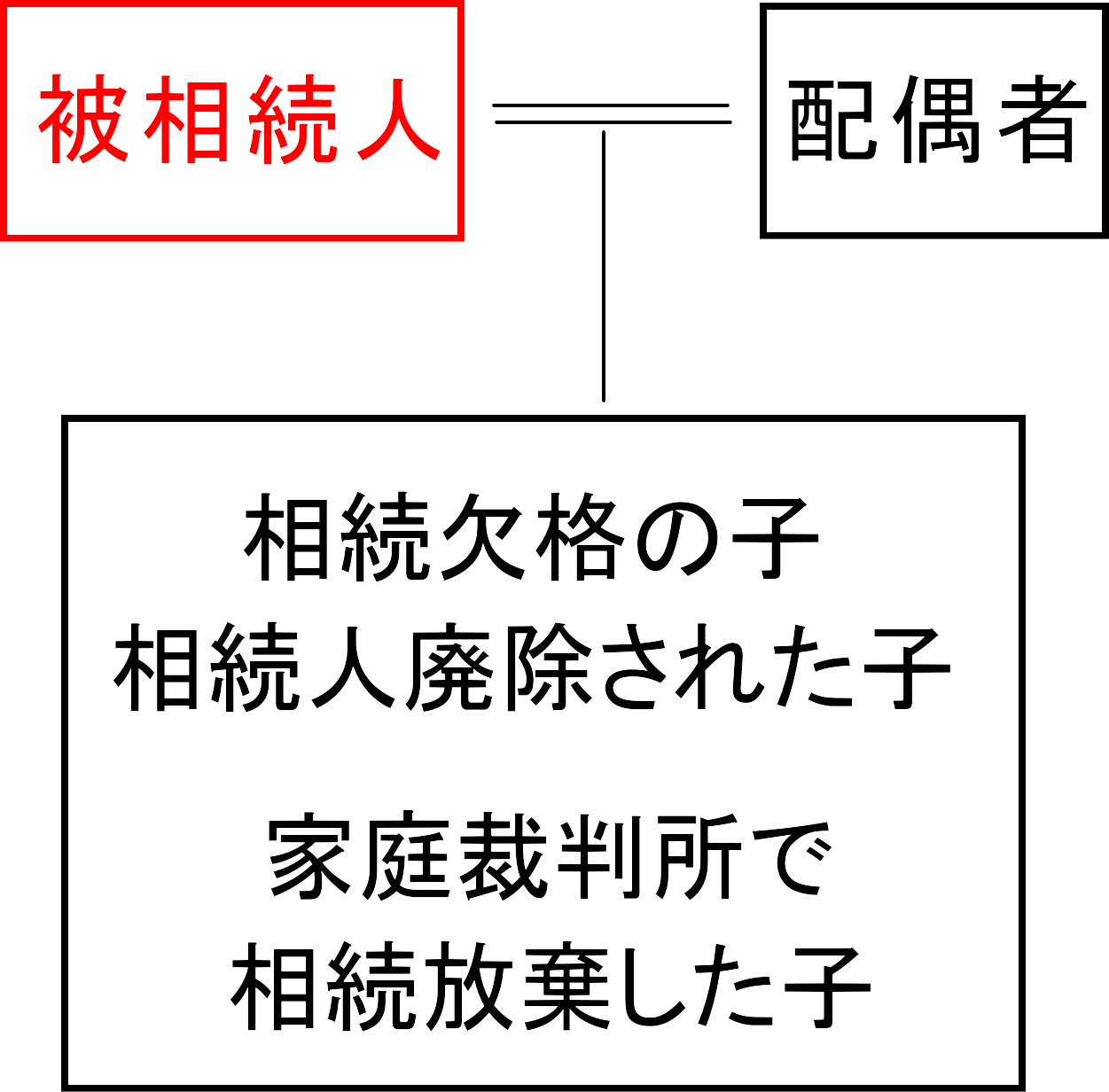

被相続人の子は、どんな時でも第一順位の相続人?

被相続人の子が、相続欠格に該当している場合や、

相続人の廃除をされている場合は、

第一順位の相続人になれません。

また、被相続人の子が、家庭裁判所で相続放棄をした場合には、

初めから相続人ではなかったことになります。

そのため、被相続人の子は、

どんな時でも第一順位の相続人というわけではありません。

第一順位の相続人であることを証明するには?

被相続人の銀行預金の解約などの相続手続きでは、

相続人の調査確定を行い、銀行などの相続手続き先に対して、

相続人であることを証明しなければなりません。

そして、実際に、相続人全員を調査して確定し、

第一順位の相続人であることを、

銀行などの相続手続き先に証明するには、

必要な範囲の戸籍謄本などを、役所で取得する必要があります。

ただ、被相続人が、父や母なのか、祖父や祖母なのかによって、

取得すべき戸籍謄本などの範囲に違いがあるため、

それぞれの場合を、簡単にご説明いたします。

被相続人が、父又は母の場合

- 被相続人(父又は母)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

- 相続人の戸籍謄本

被相続人が、祖父又は祖母の場合

- 被相続人(祖父又は祖母)と、既に他界している被相続人の子

のそれぞれの出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 - 相続人の戸籍謄本など

なお、出生から死亡までの戸籍謄本の見本や見方については、

「出生から死亡までの戸籍謄本の見本と見方」で、

くわしく解説しています。

被相続人の配偶者の連れ子は、第一順位の相続人?

被相続人の配偶者の連れ子は、被相続人と血縁関係がないので、

戸籍上、被相続人の養子にならない限り相続権はありません。

もし、第一順位の相続人がいない場合には、

被相続人の父母や祖父母など、第二順位に相続権が移ります。

第二順位の相続人については、

「第二順位の相続人」でくわしく解説しています。

被相続人の子の配偶者は、第一順位の相続人?

被相続人の子の配偶者、つまり、子の夫又は妻は、

被相続人とは血縁関係がなく、

被相続人の義理の子にあたるので、相続権はありません。

相続権が無いため、第一順位の相続人にはなれませんし、

被相続人の相続人ではないということです。

第一順位の相続人が、相続放棄したらどうなる?

第一順位の相続人が全員、家庭裁判所で相続放棄した場合、

被相続人の父母又は祖父母など、

第二順位の相続人に相続権が移ります。

もし、被相続人の父母や祖父母など、

直系尊属が全員亡くなっている場合は、

第三順位の相続人に相続権が移るのです。

なお、第二順位の相続人については、

「第二順位の相続人」でくわしく解説しています。

第三順位の相続人については、

「第三順位の相続人」をご参照ください。

また、相続人になれる人の範囲と順位については、

「法定相続人の範囲と順位をわかりやすく解説!」で、

くわしく解説しています。

コメント